腎臓・高血圧内科とは

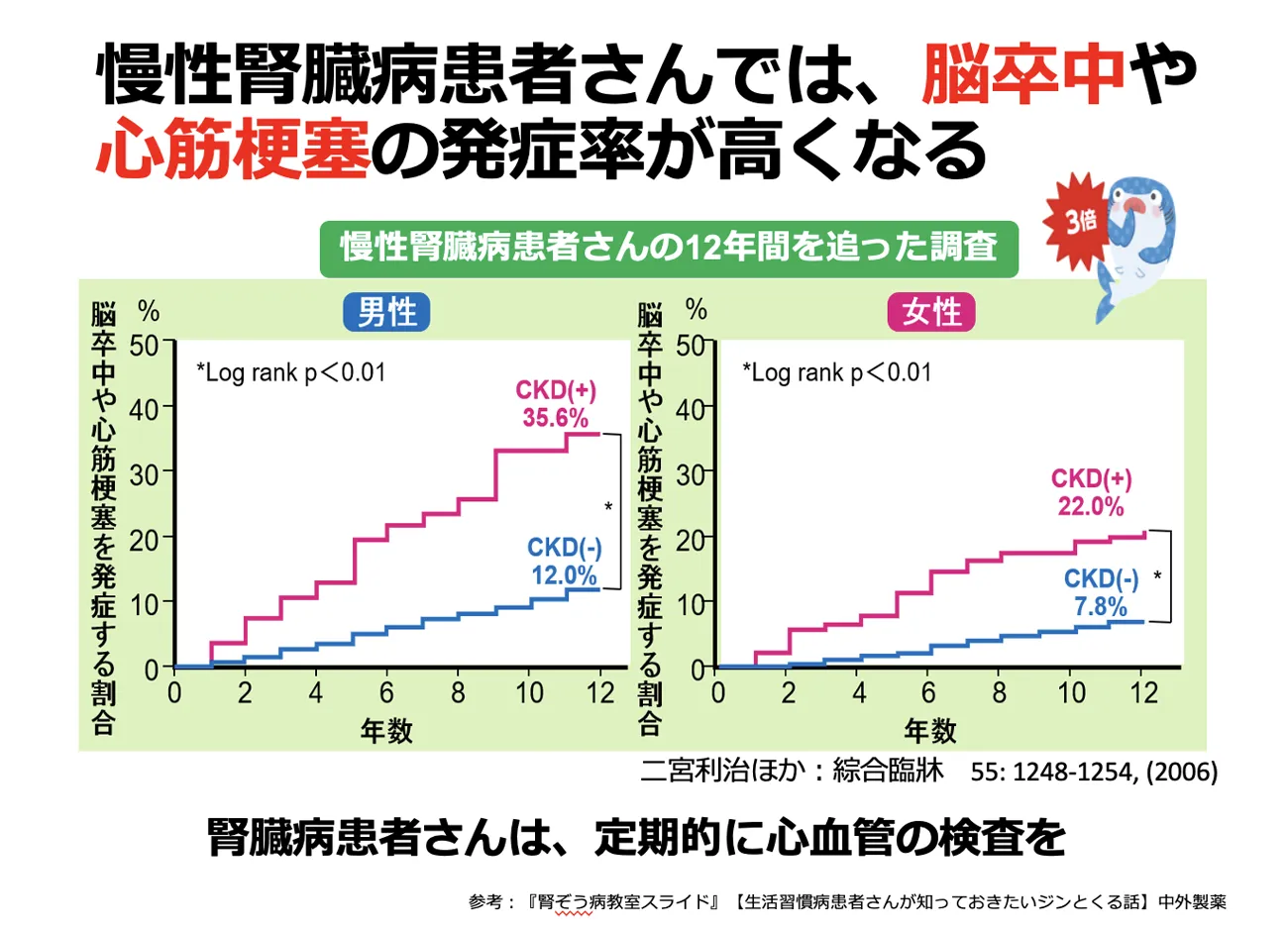

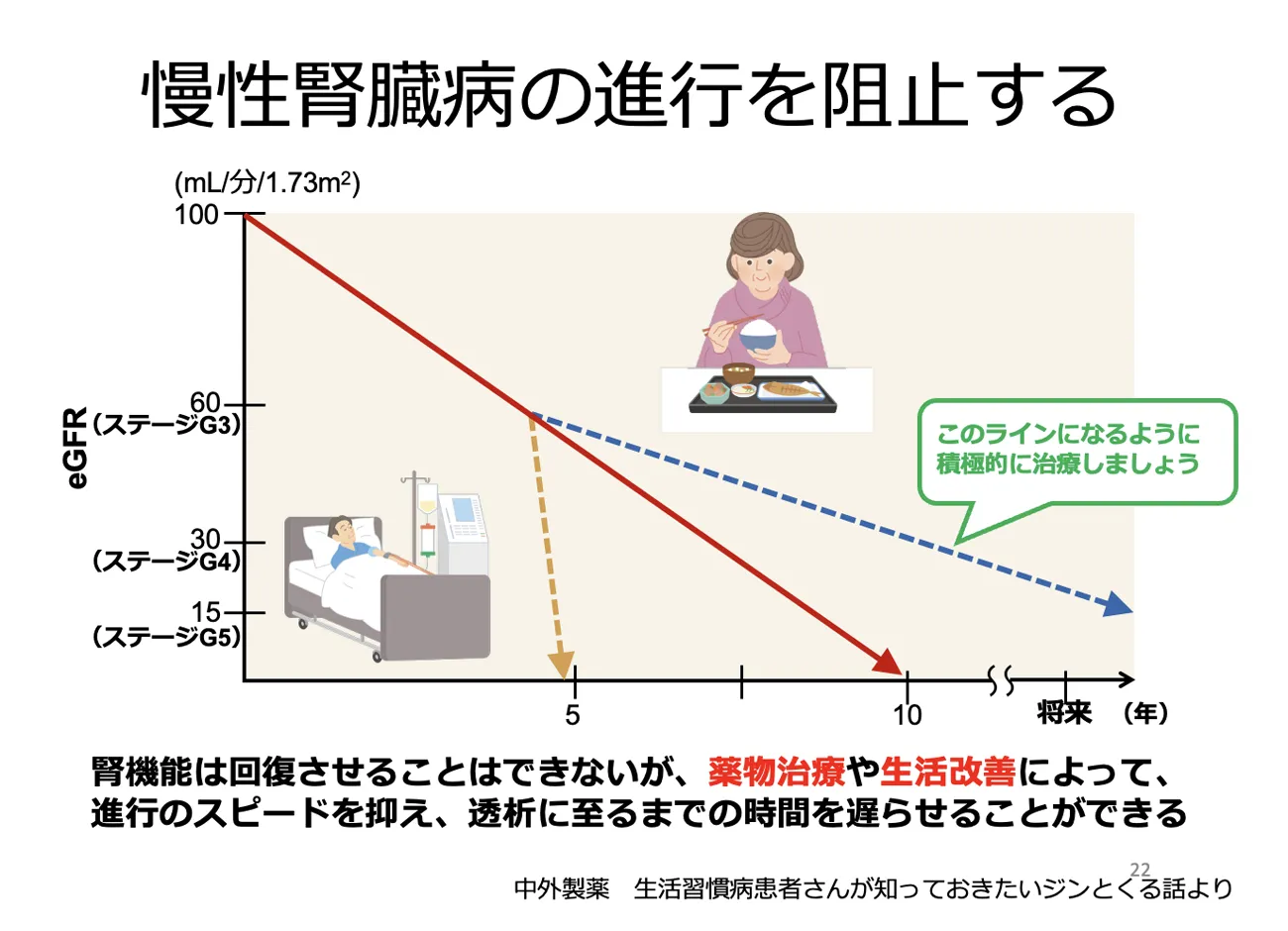

腎臓は体内の老廃物や余分な水分、電解質を調整する大切な臓器であり、血圧や骨の健康、赤血球産生にも関わっています。高血圧や糖尿病などに伴って腎臓の働きが低下する「慢性腎臓病(CKD)」は、現在7人に1人がかかるといわれる国民病であり、透析や心血管疾患のリスクにも直結します。CKDの進行を防ぐには、蛋白尿·血圧·血糖·塩分の管理が重要です。

当院では、専門医が腎疾患の進行予防だけでなく、将来的な心臓病·脳卒中などの合併症リスクもふまえ、生活背景に合わせた診療を行っています。

そもそも腎臓の働きとは?

腎臓は、腹部の背中側に左右一対で位置しています。肋骨の下端あたり、背骨の両脇に位置し、腰の少し上のあたりにあります。左右の腎臓は、わずかに高さが異なり、右側の腎臓は肝臓があるため、左側の腎臓よりも少し低い位置にあります。

腎臓の構造

腎臓は、そら豆のような形をしており、大きさは握りこぶし程度です。腎臓の内部は、大きく分けて以下の3つの部分から構成されています。

- 皮質:腎臓の外側の部分で、糸球体や尿細管などの腎臓の主要な構造物が集まっています。

- 髄質:腎臓の内側の部分で、腎錐体と呼ばれる円錐形の構造が並んでいます。腎錐体は、尿を集める役割を担っています。

- 腎盂:腎臓の中心部にある空洞で、腎臓で生成された尿が集められ、尿管へとつながっています。

腎臓の機能的な単位は、ネフロンと呼ばれます。ネフロンは、糸球体と尿細管から構成されており、腎臓には約100万個のネフロンが存在します。

- 糸球体:毛細血管が球状に集まったもので、血液をろ過する役割を担っています。

- 尿細管:糸球体でろ過された液体から、必要な物質を再吸収し、不要な物質を排出する役割を担っています。

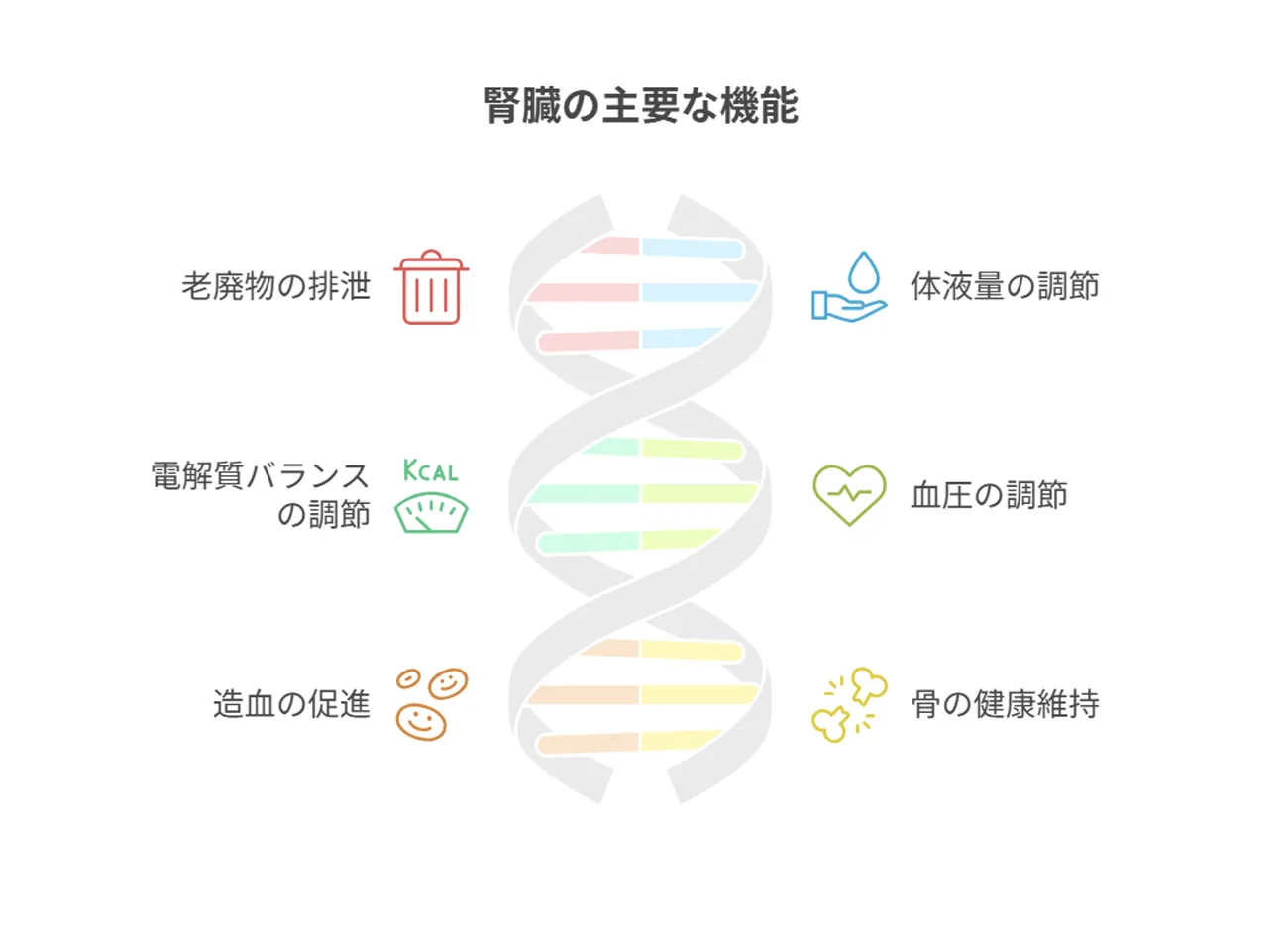

腎臓の働き

腎臓は、生命維持に不可欠な様々な働きを担っています。主な働きは以下の通りです。

- 老廃物の排泄:血液中の老廃物(尿素、クレアチニンなど)をろ過し、尿として体外に排出します。

- 体液量の調節:体内の水分量を調節し、適切な体液量を維持します。

- 電解質バランスの調節:ナトリウム、カリウム、カルシウムなどの電解質のバランスを調節し、正常な生理機能を維持します。

- 血圧の調節:レニンというホルモンを分泌し、血圧を調節します。

- 造血の促進:エリスロポエチンというホルモンを分泌し、骨髄での赤血球の生成を促進します。

- 骨の健康維持:ビタミンDを活性化し、カルシウムの吸収を促進することで、骨の健康を維持します。

これらの働きを通じて、腎臓は体内の環境を一定に保ち、生命維持に不可欠な役割を果たしています。

腎臓病について

腎臓の機能が低下すると、様々な症状が現れます。腎臓病の主な原因としては、糖尿病、高血圧、糸球体腎炎などが挙げられます。腎臓病の初期段階では、自覚症状がないことが多いため、定期的な健康診断が重要です。

腎臓病の症状としては、以下のようなものがあります。

- むくみ

- 高血圧

- 貧血

- 尿量の変化

- 倦怠感

- 食欲不振

腎臓病が進行すると、透析療法や腎移植が必要になる場合があります。

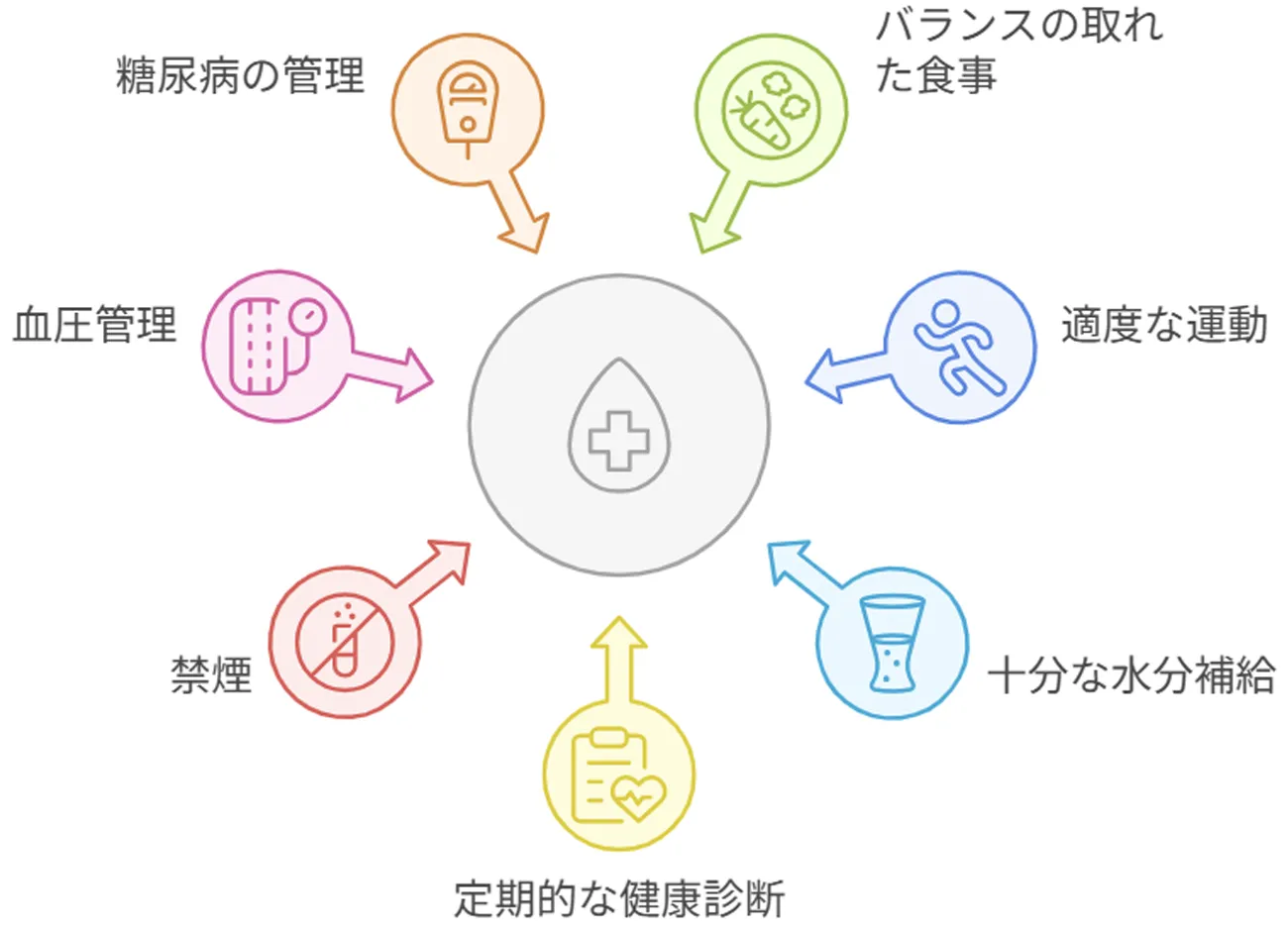

腎臓を健康に保つために

腎臓を健康に保つためには、以下の点に注意することが重要です。

- バランスの取れた食事:塩分、タンパク質の過剰摂取を避け、野菜や果物を積極的に摂取しましょう。

- 適度な運動:肥満を予防し、血圧をコントロールしましょう。

- 十分な水分補給:適切な水分量を摂取し、脱水を防ぎましょう。

- 定期的な健康診断:腎臓の状態を定期的にチェックし、早期発見・早期治療に努めましょう。

- 禁煙:喫煙は腎臓に悪影響を及ぼすため、禁煙しましょう。

- 適切な血圧管理:高血圧は腎臓病の大きな原因となるため、血圧を適切に管理しましょう。

- 糖尿病の管理:糖尿病は腎臓病の大きな原因となるため、血糖値を適切に管理しましょう。

腎臓病が進行すると、透析療法や腎移植が必要になる場合があります。