CKD(慢性腎臓病)とは

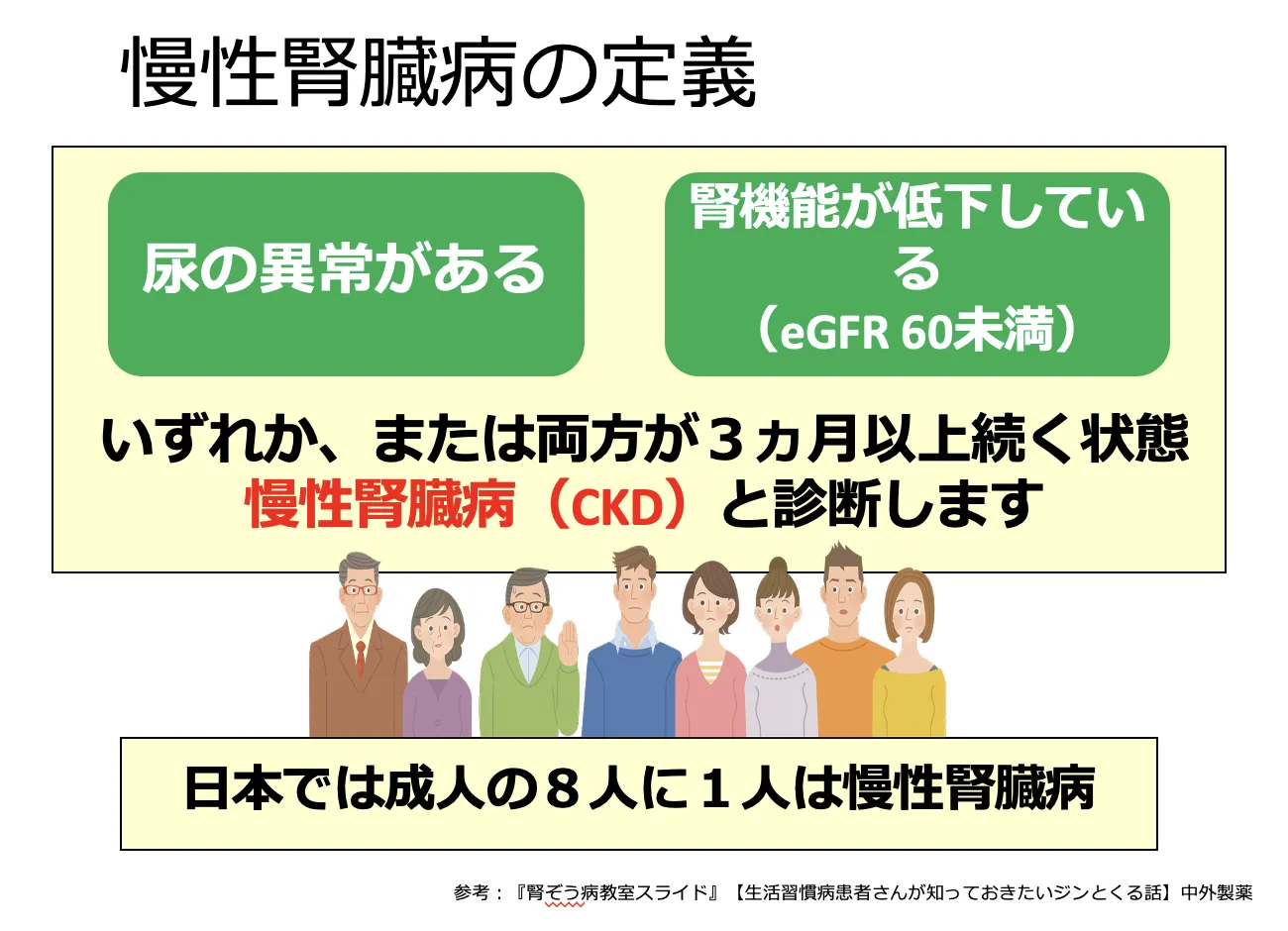

CKD(Chronic Kidney Disease:慢性腎臓病)とは、腎臓の働きが低下した状態が長期間続く病気です。クレアチニン値や尿検査で異常がみられた場合、「腎機能障害」や「蛋白尿」などとして指摘されることがあります。

腎臓は血液をろ過して老廃物を尿として排出し、体内の水分や電解質のバランスを保つ重要な臓器です。この機能が徐々に落ちていくと、高血圧、むくみ、貧血、骨の異常、心血管病のリスク上昇、そして最終的には透析が必要になることもあります。

現在、日本では成人の約8人に1人がCKDに該当するとされており、非常に身近で深刻な病気です。